梶野家は、8代将軍吉宗の母浄園院に従って、享保3年4月、紀州から江戸に下向し、当初は、広敷伊賀つまり御庭番であったが、後に、大奥に仕えるようになり代々明治維新まで連綿と将軍の正室、或いは右大将正室、更には大御所正室の広敷用人として、6代が大奥に仕えた珍しい家柄である。

大奥と言えば男子禁制として知られるが、女性ばかりではことが運ばない。広敷とは大奥と外の世界との橋渡しをする役目を持ち、平川門から入り広敷御門と大奥の間に位置し、多くの用部屋・詰所から構成されている区画である。広敷を預かる広敷役人は2つの系統に別れ、広敷用人を頭とする事務系統処理と、広敷番之頭の下での警固・監察の役割を持つ。

広敷用人は5百石高、役料3百俵、配下に広敷用達(ようたし)、同侍、同書き役、同吟味役を置く。広敷用人は、大奥の外交を受け持ち、大奥で権力を持つ表使と協議し、大奥の対外事務を処理し、配下の広敷用達は、調度・衣類・食品等を調達し、広敷侍は大奥年寄り等の外出時に警固に当る。

広敷番之頭は、百俵、役高2百俵、配下に広敷添番、同伊賀者等を置いた。広敷添番は、大奥に通じる広敷で人や物を監査し、広敷伊賀者は、広敷と御殿や長局の境にある御錠口、七ッ口の警固を担当する。

これら広敷用人の役割を簡単に述べたのだが、梶野家が際だつのは、広敷用人としての役割だけでなく、お仕えした正室が、京から下向した宮家、公家の子女であったことだ。つまり、用人としての資質以上に、禁中の雅に通じる教養を代々受け継いでいたことを物語る。

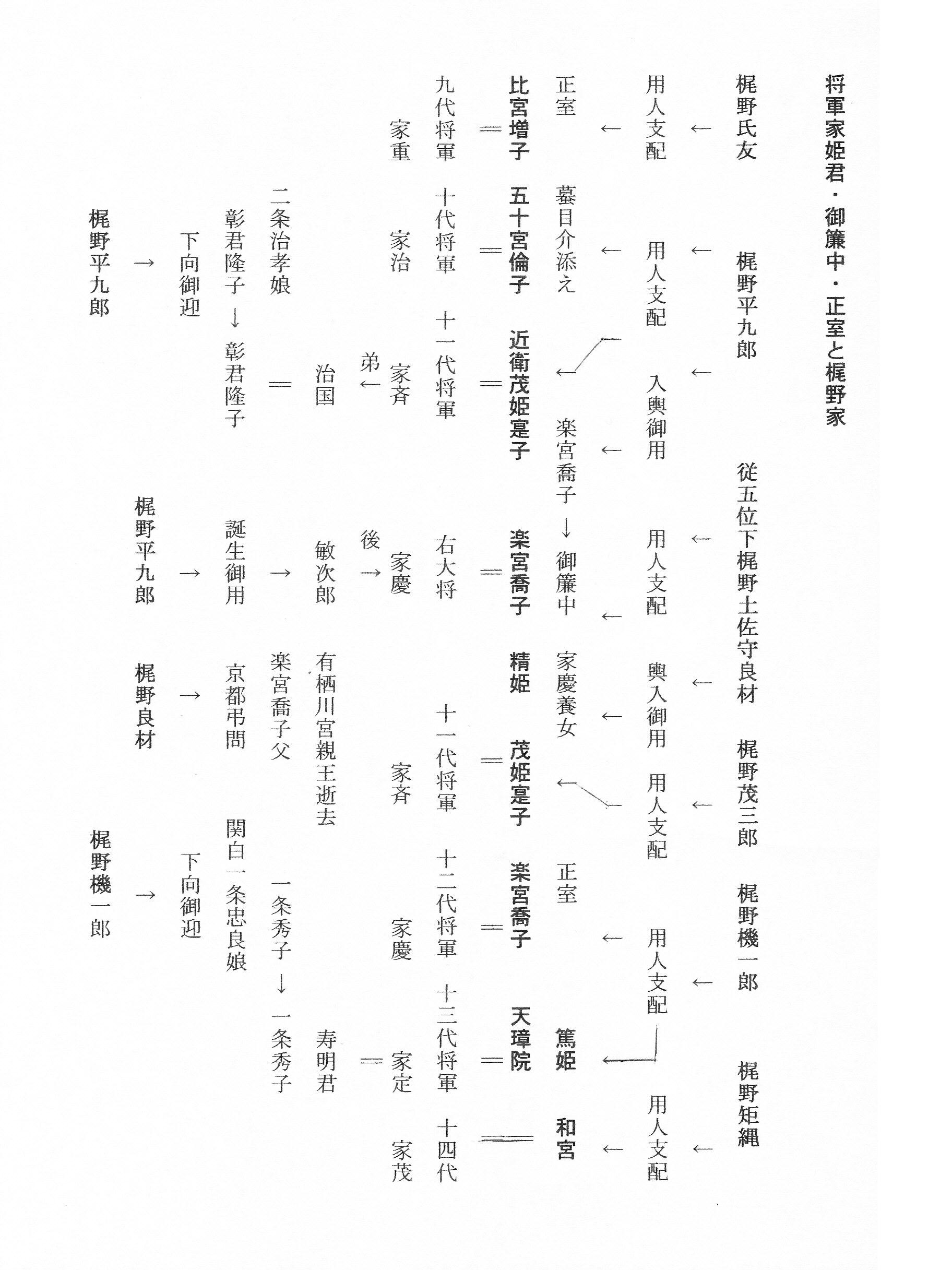

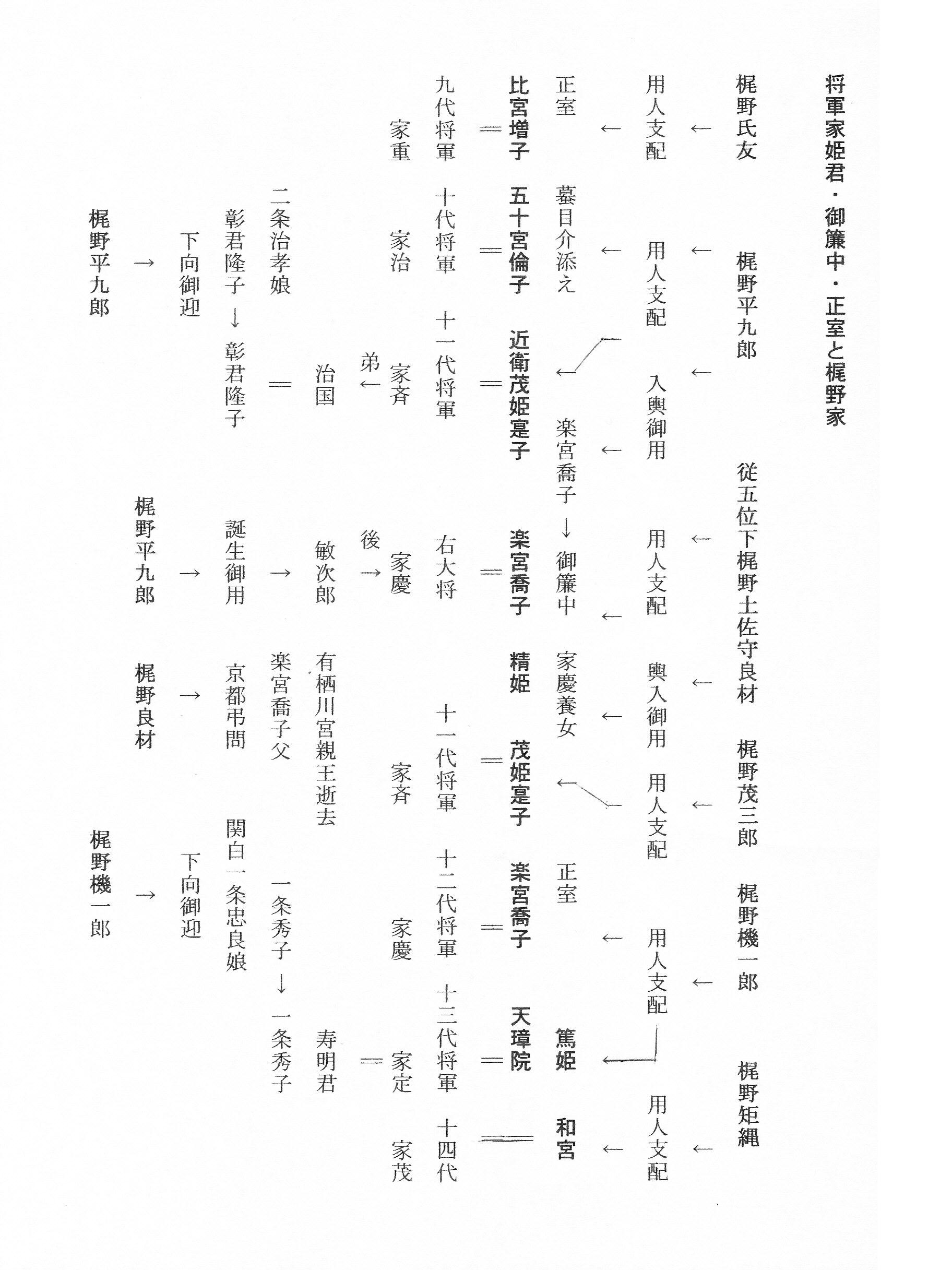

ここで、まず梶野家6代と大奥との関わりを系図で示し、かつ簡単に役目を紹介する。

2代太左衛門氏友は9代将軍家重の正室比宮(なみのみや)増子(ますこ)に、3代平九郎は10代将軍家治の正室五十宮(いそのみや)倫子(ともこ)に仕え、更に11代将軍家斉の正室近衛茂姫寔子(ただこ)の用人支配を勤め、4代良材(よしき)、及び5代機一郎は12代将軍家慶の正室楽宮(さざのみや)喬子(たかこ)の用人支配に、その後13代将軍家定の継室寿明宮(すめのみや)秀子(ひでこ)に、6代矩縄は14代将軍家茂の正室和宮にそれぞれ仕えたのだった。更に、姫が下向するに際し、御迎えの役を仰せつかっている。

ここで、まず梶野家6代と大奥との関わりを系図で示し、かつ簡単に役目を紹介する。

2代太左衛門氏友は9代将軍家重の正室比宮(なみのみや)増子(ますこ)に、3代平九郎は10代将軍家治の正室五十宮(いそのみや)倫子(ともこ)に仕え、更に11代将軍家斉の正室近衛茂姫寔子(ただこ)の用人支配を勤め、4代良材(よしき)、及び5代機一郎は12代将軍家慶の正室楽宮(さざのみや)喬子(たかこ)の用人支配に、その後13代将軍家定の継室寿明宮(すめのみや)秀子(ひでこ)に、6代矩縄は14代将軍家茂の正室和宮にそれぞれ仕えたのだった。更に、姫が下向するに際し、御迎えの役を仰せつかっている。

再び元に戻って、2代太左衛門氏友から話を始めることにしよう。氏友は、享保18年5月父太左衛門満實の跡式を仰せつかり、御供添え番、天守台下御庭番を経て、宝暦7年(1757年)10月御広敷御用支配を仰せつかり家茂の正室比宮増子にお仕えし、2百俵高となった。そして、宝暦10年4月には、9代将軍家茂の御広敷御用達となった。しかし、家茂が、宝暦11年(1761年)6月死去すると、小普請組に入り、広敷御用を勤めたのは4年に過ぎなかった。氏友は、明和元年7月49歳で死去している。

次いで、平九郎矩満は、宝暦11年2月、10代将軍家治に御目見えを蒙り、13年6月に天守台下御庭番勤務となった。明和元年10月に氏友の跡式を継ぎ、明和9年5月西丸御休息御庭の者支配となり、明和6年6月、翌年日光御社参に、御供をするよう申し渡されたが、それが延期となり、明和9年(1772年)西丸御休息所御庭の者支配となった。

この時西丸にいたのは、右大将家基である。家基は、宝暦12年(1762年)10月、10代将軍家治の長男として生まれた。幼年期より聡明で文武両道の才能を見せる。そして、成長するに従って政治にも関心を持ち、老中田沼意次の政治を批判するようになっていた。しかし、安永8年(1779年)2月、鷹狩りの帰りに立ち寄った品川の東海寺で突然体の不調を訴え、3日後に夭折してしまう。享年18(満16歳)であった。その突然の死は、多くの憶測を呼び、毒殺の噂も立った。一つは、田沼意次に係わるもので、家基が将軍に就任すれば、自分が排除されると意次が考えていたこと、もう一つは、一橋家・徳川治済に係わるもので、家基を廃し嫡子・豊千代(後の家斉)に将軍家を継がせたい考えていたことなど多くの暗殺説を生んだ。突然に襲った家基の死により、父・家治は、混迷していた幕府行政の信頼回復を期待した後継の死を受け入れられず、食事も喉を通らなくなるほど嘆き悲しんだという。徳川宗家の歴史の中で唯一「家」の一文字を賜りながら早世したため、「幻の第11代将軍」とも言われる。

平九郎が西丸御庭の者支配になったのは、家基10歳の時であり、以後、7年ほど仕えることになる。家基が亡くなったとき、平九郎も大きな衝撃を受けたことだろう。しかし、梶野家先祖書きには、「孝恭院様薨御につき4月2日御紋付き上下地、その他御金等奥において拝領仕る」と記載されているに留まる。その直後、16日には、平九郎は、西丸山里御庭頭となり、更に天明元年(1781年)5月一橋家の豊千代が将軍後継者となり、西丸にはいると、平九郎は西丸御休息御庭の者支配となり、天明6年10月は、西丸と共に本丸も兼務するようになる。その直後、西丸の家斉は、天明7年(1787年)4月、15歳で第11代将軍職に就任した。

ここで、2回にわたり出てくる「御庭の者支配」について触れておこう。御庭番は、番所を本丸天守台下、また二の丸御休息(ごきゅうそく)、西の丸山里門に詰所を分置し、毎夕交替で宿直して各御殿の門・庭の警備にあたることを日常の任務とし、また時に将軍直属の諜報機関として、ときに将軍の御直御用(おんじきごよう)、または御用取次、老中の内命を受けて、大名の動静や民政の実情などの探索にあたった。職掌上、17家の世襲とされたが、年代により家数、人員に増減がみられる。また御目見(おめみえ)以上の両番格(2百俵高)、同以下の小十人(こじゅうにん)格(百俵高、持扶持(もちぶち))、添番並(そえばんなみ)(50俵高、持扶持)、御庭之者支配(役扶持7人扶持)などの階層がある。平九郎は、明和9年、西丸御休息所御庭の者支配であり百俵3人扶持、役扶持5人扶持であった。つまり、都合140俵であったことになる。

平九郎は、家斉が将軍になって1ヶ月後の5月に、天明7年の江戸打ち壊しで、5人の配下を率い、江戸城下の実態を調査し、史書にも残る「風聞書」を家斉に提出する。また京都大火の際は遠国調査も行い、更に文化4年11月、勘定吟味役(詳細は後述)となった。

天明9年(1789年)2月、(旧暦表示では天明、太陽暦では寛政となる、先祖書きに従う)家斉の側室お万の方(勢真院)が、懐妊したことを受け、平九郎は広敷番の頭となり、寛政元年3月、懐妊を控え、小笠原若狭守の下で蟇目(ひきめ)介添えを勤め、引き続き、翌寛政2年、次の出産の時も同じ役目を仰せつかっている。先の出産では、無事長女淑姫が誕生したが、次女は間もなく亡くなる瓊岸院である。

ここで、蟇目の儀(ひきめのぎ)に触れると、蟇目は、誕生蟇目、屋越(やごし)の蟇目と祓の蟇目とがある。蟇目とは矢の先に付けた蟇目鏑(かぶら)の事で木を挽いて削るので引目と言い、またはその形が蛙(蟇蛙)に似たところから蟇目とも言う。風を切り、音を発しそれによって魔障を退散させる慣わしがある。誕生蟇目は懐胎5ケ月目の15日の「帯の祝」「出産」に際して、射手を定め蟇目を行い、胎児が健康に成長するのを祈り行なう。

畳の裏と天井の裏は最も汚れた魔障の巣とされていたところから、畳を裏返して横に立て、白地の扇を七間開いて折紙と共に畳に挟む。射手、矢拾は大切な役で、徳川家綱将軍誕生の折りは、射手は酒井雅楽頭忠清、矢拾は舎弟日向守忠能が行っている。「吾妻鏡」にも北条政子が源実朝を出産した折りに蟇目が行われたことが記されいる。射手等の所作については厳格な規矩があり、足の踏みかた一つにも七歩の返閇(へんぱい)等厳粛に行なわれる。返閇とは、特殊な足踏みの呪術的動作で、陰陽道の邪気を祓う呪法で、足拍子を踏むことにより、大地を踏み鎮め、悪霊を祓うとされる。返閉とも書く。

次いで、平九郎は、寛政3年2月、将軍家斉の弟、一橋徳川治国の正室となる彰君(公卿左大臣、二条治孝の娘隆子)が京から江戸に下向される際に、御迎え御用を仰せつかっている。9月に江戸を立ち帰任したのが12月だから、ただ御迎えだけではなく、下向についての準備諸取り決めも仰せつかった。

更に、5年正月、後に12代将軍徳川家慶となる敏次郎君の誕生御用、同年10月、御宮参りも勤めている。これまでの出産は側室による出産だが、7年11月は、御台様(家斉正室の近衛寔子、島津重豪の娘)の出産に際して、御産御用を勤めた、しかし、世継ぎが既に決まっていたため、敦之助は、家斉正室の長子であることから、清水徳川家の養子となる。それを受けて平九郎は田安家用人となり、文化4年11月、勘定吟味役となった。

ここで、勘定吟味役について述べると、 旗本2百石以上、5百石未満の場合は、老中直属の会計検査役で勘定奉行の次席格でもある勘定吟味役か、あるいは幕府収入の4分の1を消費すると言う大奥の庶務責任者として出納の権限や出入り業者の選定権を持った広敷用人となるのが、出世の到達点とされた。このことから平九郎は、晩年に大きな足跡を残したと言える。

更に、その直後、文化5年11月、12代将軍家慶の正室となる楽宮様(さざのみや)の御入輿御用係りとなった。楽宮は、喬子(たかこ)女王と言い、寛政7年6月、有栖川宮織仁(おりひと)親王の第6皇女として生まれ、享和3年9月(1803年)に家慶と婚約が定められ、翌文化元年9月、幕府の希望により喬子女王は、数え10歳で江戸へ下向、以後婚儀までの5年を江戸城西丸にて過ごし、文化6年12月、正式に婚姻し、御輿入れとなった。

文化10年10月に長男・竹千代を誕生、文化12年2月に次女・儔姫、文化13年10月に3女・最玄院を出産したがいずれもすぐに亡くなった。天保8年4月、家慶が将軍となり、楽宮が、本丸大奥に移ったが、天保11年1月46歳の若さで死去した。

平九郎の最後の仕事となるのは、文化9年12月、江戸城内紅葉山にある歴代将軍の霊廟御修復である。先祖書きに依れば、御宮、つまり東照宮と、大献院家光廟、常憲院綱吉廟、有徳院吉宗廟、浚明院家治廟の四御霊屋の修復を仰せつかったとある。この紅葉山は、本丸と西丸の間、西丸の北側にある小丘にあって、元和4年家康の廟所を設置して以来、歴代将軍の廟が設けられた。修復が命じられたのは、毎年4月に行われる「紅葉山御宮参詣」に備えて行われたものであろう。

そして最晩年、文化12年8月、留守居となり、その1年後6月に病死した。留守居とは、当初は、老中の支配に属し、大奥の取り締まりや通行手形の管理、将軍不在時には江戸城の留守を守る役割を果たした。だが、将軍が江戸城から外出する機会が減少した事と幕府機構の整備による権限委譲によってその地位は低下して、元禄後には長年忠勤を尽くした旗本に対する名誉職と化した。平九郎は、この時、74歳であり、その待遇を受けたのだろう。

ここで、まず梶野家6代と大奥との関わりを系図で示し、かつ簡単に役目を紹介する。

2代太左衛門氏友は9代将軍家重の正室比宮(なみのみや)増子(ますこ)に、3代平九郎は10代将軍家治の正室五十宮(いそのみや)倫子(ともこ)に仕え、更に11代将軍家斉の正室近衛茂姫寔子(ただこ)の用人支配を勤め、4代良材(よしき)、及び5代機一郎は12代将軍家慶の正室楽宮(さざのみや)喬子(たかこ)の用人支配に、その後13代将軍家定の継室寿明宮(すめのみや)秀子(ひでこ)に、6代矩縄は14代将軍家茂の正室和宮にそれぞれ仕えたのだった。更に、姫が下向するに際し、御迎えの役を仰せつかっている。

ここで、まず梶野家6代と大奥との関わりを系図で示し、かつ簡単に役目を紹介する。

2代太左衛門氏友は9代将軍家重の正室比宮(なみのみや)増子(ますこ)に、3代平九郎は10代将軍家治の正室五十宮(いそのみや)倫子(ともこ)に仕え、更に11代将軍家斉の正室近衛茂姫寔子(ただこ)の用人支配を勤め、4代良材(よしき)、及び5代機一郎は12代将軍家慶の正室楽宮(さざのみや)喬子(たかこ)の用人支配に、その後13代将軍家定の継室寿明宮(すめのみや)秀子(ひでこ)に、6代矩縄は14代将軍家茂の正室和宮にそれぞれ仕えたのだった。更に、姫が下向するに際し、御迎えの役を仰せつかっている。