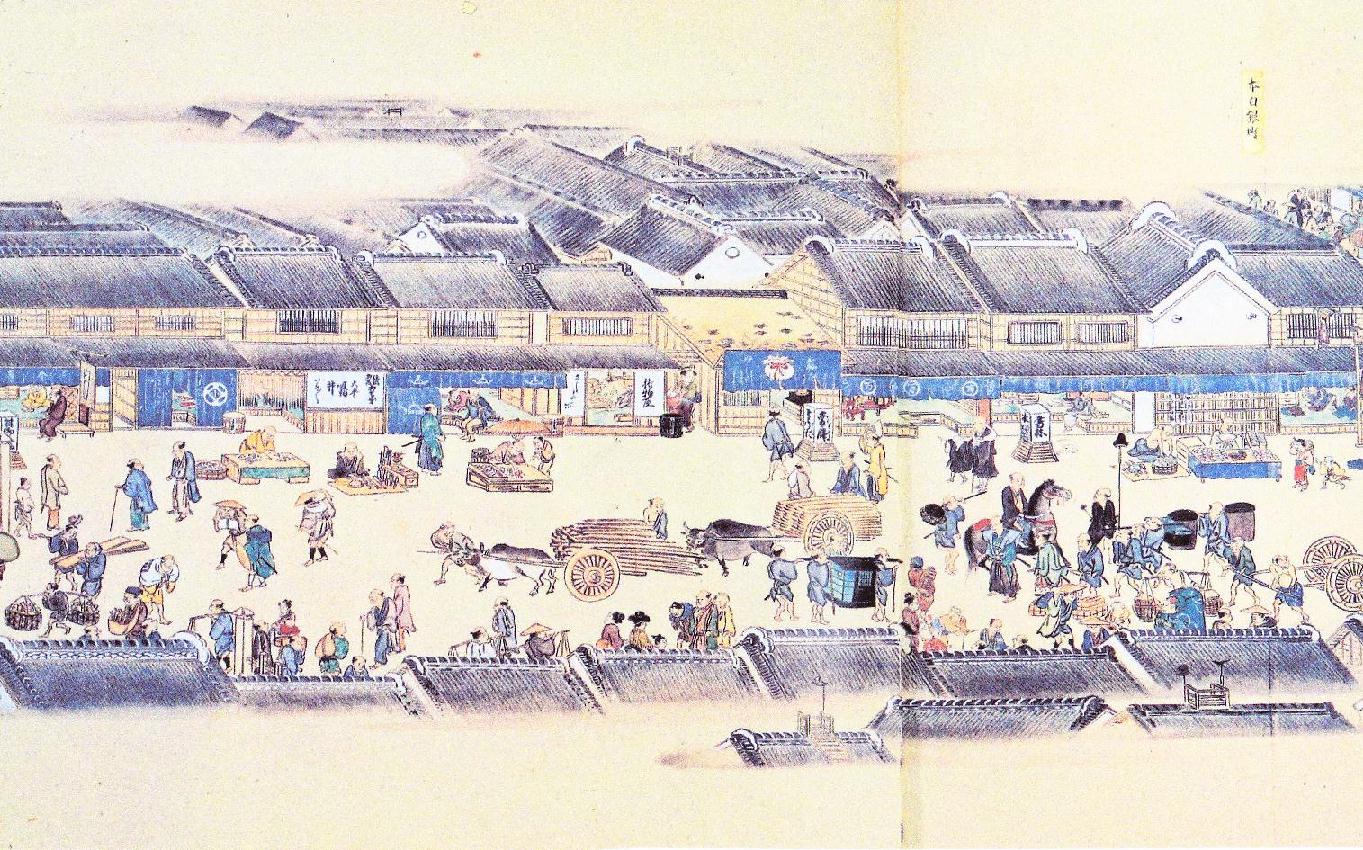

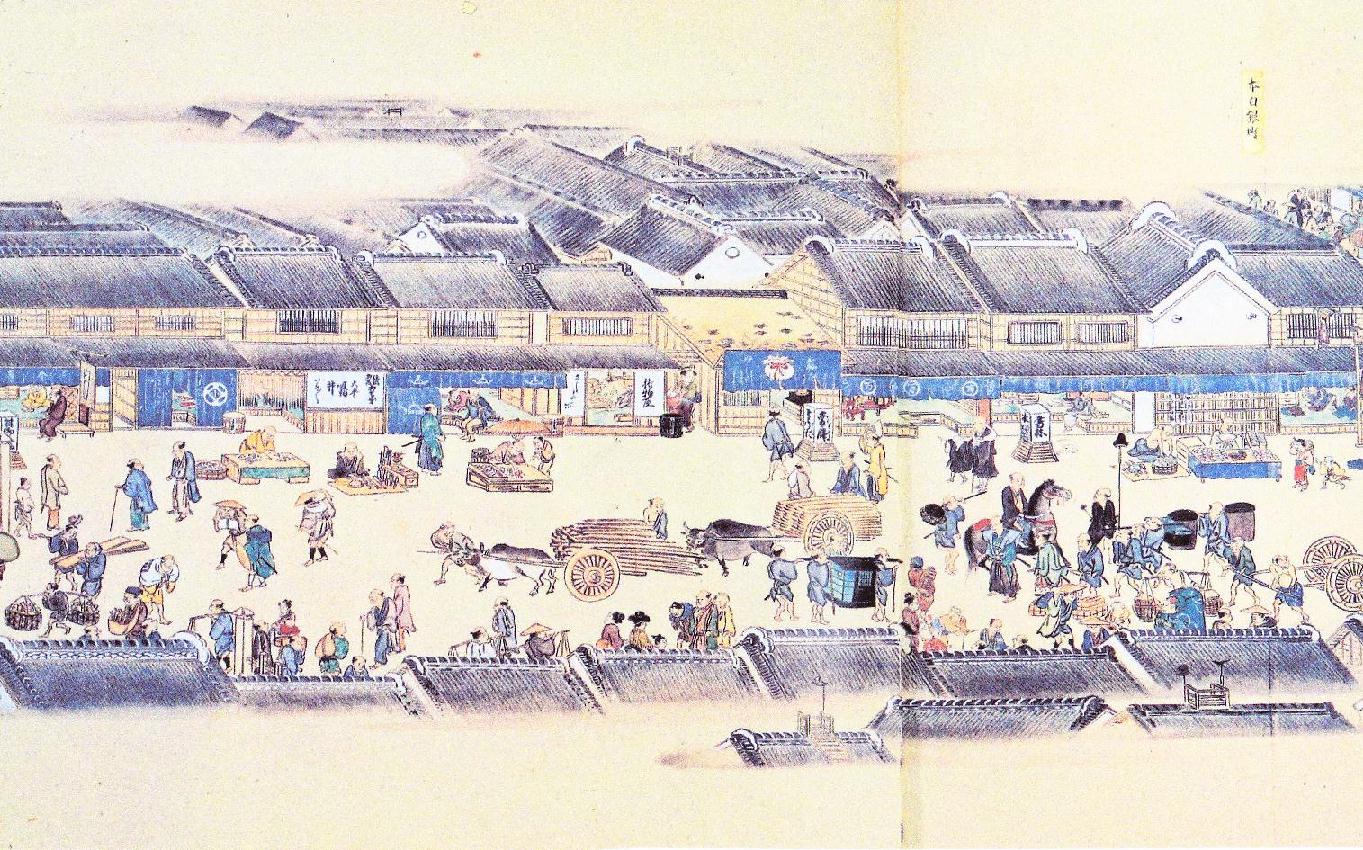

江戸時代の地図「江戸名所図会」より

思い叶わず世を去った梶野良材に捧げる今の風景

14代矢部常倫は、幕府崩壊間際、狼藉跋扈する治安に尽力、官軍入府にも恭順し、町の衰亡を救う

15代矢部常行の出自は南伝馬町名主高野、明治6大区時代、父が武家地第2大区長、常行は皇居西・南第3大区長に

明治11年、常行は初代麹町区長、だが明治14年区議会選で、議長始め新勢力、その機に職を辞す。

旗本梶野は、吉宗の母に従い下向、3代平九郎は天明打ち壊しで、若い11代家斉の密命を受け風聞書を上申、意次残党一掃に貢献

蝦夷地・上方・長崎の遠国御用を果たし、勘定吟味役の後、大奥仕え12代家慶の正室楽宮(さざのみや)御入れ輿御用を

4代梶野土佐守良材は、遠国御用、広敷用人、禁裏付き、奈良奉行、京都町奉行、作事奉行、勘定奉行を歴任

奈良・京都勤務時代、多くの大事を勤め上げ、3冊の著書を著す

「笠置紀行」は後醍醐帝笠置落ちに疑問を呈し、「正倉院御開封」は140年ぶりの儀式に尽力、「三州矢立筆記」は矢矧橋掛け替えを

京の雅に傾倒、禁中新嘗祭、新年節会、大乗院の招を受け、京都大地震、大塩平八郎の乱も記録を残す

だが、至難に遭遇、天保14年、勘定奉行梶野良材が仰せつかった印旛沼堀割普請である

江戸湾口を外国に封鎖されれば、江戸市民の食が途絶える、そのため印旛沼堀割普請が発令される

幕府は、沼津、庄内、鳥取、貝渕、秋月5藩に御手伝い普請を命じる

天保14年酷暑の中1万を超す人夫が動員されるが、水害・悪土に遭い遅々として進まない

現地で指揮する勘定奉行梶野良材は仕様変更を上申、だが悪名高い鳥居耀蔵の讒言に合い罷免の運命

それを今解き明かしたのが千葉市史編纂「天保期の印旛沼堀割普請」である。先祖の存念を今晴らす

明治中期、矢部は梶野を娶り、江戸期の身分格差を超えて名主と旗本は結ばれる。

2015年、図書「幕末明暗父子二代」を出版、矢部家、梶野家の後裔はメールアドレスに申し込、確認の上郵送。